Amazon primeを見ていたら配信が終わるリストにあったので久しぶりにラストエンペラーを観た。

ディレクターズカット版で3時間40分にもおよぶ超大作。

たった2歳で皇帝となった愛新覚羅溥儀が、即位から死去するまでを描いたイタリア、中国、イギリス、アメリカ、フランスの合作映画である。監督・脚本はイタリア人のベルナルド・ベルトルッチ。日本人では1987年の公開当時、音楽で坂本龍一がアカデミー賞を受賞して大きな話題になった。

実在の人物を描いた伝記的な内容だが、劇中では登場人物たちが英語であるから、史実を元に描いた創作劇である。時代は20世紀初頭、1908年の西太后崩御が皇帝を指名する場面から描かれる。調べてみると1908年の日本は明治41年で、当時の年表を見ると慶應大学野球部がハワイに遠征したり、味の素が売り出されたり、すでに近代。120年も昔の時代、すでに野球が盛んだったことは驚きで今と同じように選手たちのプレイに一喜一憂していたと思うと感動する。

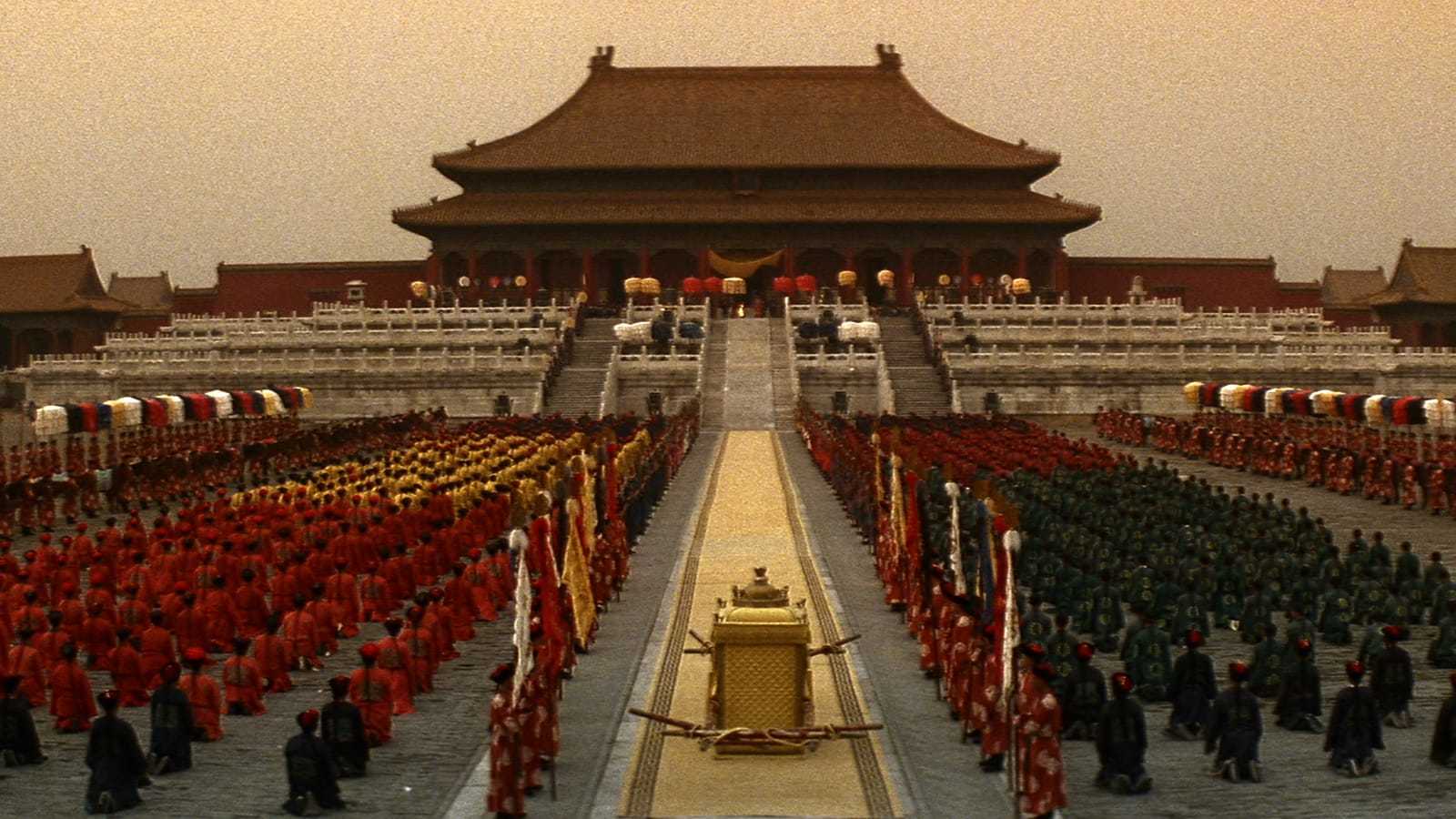

映画の舞台は中国の北京、紫禁城で壮大なロケ撮影が行われている。閉鎖的な中国で、ここまでOPENに歴史的建造物を開放したが、この映画のスケールを物語っている。

歴史的な背景は、中国がまだ清という国名だった頃の終末期に各地で革命が勃発。清王朝は滅んだ。しかし、そんな動乱が起きていることを主人公の溥儀は幼児だったこともあって知らされることなく、紫禁城のなかだけで暮らしていた。途中、イギリス人の家庭教師がやってきて英語やイギリスの文化を学んでいるうちに、自分が閉じ込められた狭い世界で生きていることにストレスと疑問を持っていく。

清国が滅んだのに紫禁城に住んでいられたのは特別な措置があったからだが、やがてそんな日々に終わりがくる。クーデターによって銃を持った兵士たちに囲まれ、1時間以内に荷物をまとめて城から出て行けと言われる。覚悟を決めた溥儀は家族や従者たちと共に疎開することになった。当初は、イギリス人家庭教師の計らいでイギリス公使館に助けを求めたが、国際的に問題があるとして断られたようだ。

そこで手を差し伸べたのが、当時満州に権益を持っていた日本で、溥儀たちは天津にあった租界に避難。そこで描かれた日々は、この溥儀の人生のなかで唯一とも言っていい平穏で自由な時間だった。おしゃれなスーツと髪型をしてジャズを歌ったり、パーティで踊ったり、紫禁城での生活と対比した形で西欧文化を優雅に楽しむ溥儀が描かれている。しかし、ここから奥さんである婉容がアヘンに手を出し、徐々に壊れていく様子も描写されていく。

側室である二番目の奥さんは離婚を申し立てて出ていってしまったが、正妻の婉容も大きなストレスを抱え、徐々にその精神が病んでいってしまう。美しく聡明な人なのにその経緯は悲しみに満ちている。

そして、日本の関東軍は満州で謀略を実行し(満州事変)政府の意向に逆らい中国に戦争をしかける。短期間で満州を制圧した関東軍。その首謀者であった石原莞爾中佐は、資源が豊富なこの地を収めることで、日本のエネルギー問題を解決。さらにソ連と中国に対しての戦略的要素があったようだ。

満州を軍事制圧した結果、国際的な批判は避けられず、中国から独立した国家「満州帝国」を作り、形だけの皇帝に溥儀を祀りあげる。溥儀も、皇帝という地位への復権願望を持ち、日本の後ろ盾によってある程度の権限を有せると考えて傀儡国家であると分かりながら受け入れた。

だが、現実はそう甘くなかった。屈辱的な日々がずっとつづくことになる。

自由などまったくないに等しい立場で、ただ関東軍の操り人形としての生き方を強いられた。溥儀を監視していた特務機関の甘粕中佐を若き日の坂本龍一が演じている。僕が小学4年の頃だったと思う。先輩の家のステレオから大音響で流れたテクノポリスとライディーンの衝撃は今でも鮮明に覚えている。

ベルナルド・ベルトリッチ監督から撮影終了後に依頼があってたった二週間で作り上げたのが、あの壮大なメインテーマ。その年のアカデミー作曲賞を受賞した彼の才能を世界に認めさせた映画となった。

本来は音楽家であるはずの坂本龍一がスクリーンのなかに入ると一種独特の違和感があって、それが冷酷な甘粕中佐という役を引き立てているように思う。清国の元皇帝に対して人とも思わない扱いをする様子を見事に演じた。ただし、甘粕中佐の「日本が世界を制覇する!」的なセリフは残念な気持ちになった。あのセリフでこの映画が台無しになるくらい、もったいない脚本の一部分である。

敗戦国日本への認識が、悪の帝国、正義のアメリカという図式は今も変わらないが、同じ敗戦国であるイタリア人監督だから、もう少しこのシーンはよく考えて欲しかったと思う。

満州帝国の皇帝となり、しかし現実は関東軍に操られ溥儀のプライドは粉々に砕け散った。

やがて、アメリカの策略(石油の停止)によって追い詰められた日本は、油田がある南方だけでなく真珠湾を攻撃し、第二次世界大戦に巻き込まれ泥沼状態に陥っていく。圧倒的な戦力と物資、そして暗号解読能力を有するアメリカを相手に、日本軍は追い詰められていく。日中戦争は、アメリカとイギリスから武器支援を受けた国民軍、共産軍(国共合作)による抵抗によって泥沼化。

沖縄が陥落し、各都市は焼け野原になり、広島と長崎に新型兵器原子爆弾が落とされ、ポツダム宣言を受諾を決定。8月8日には、日ソ中立条約を一方的に破棄したソ連が参戦。満州にもソ連軍が雪崩れ込み、日本に逃亡しようと画策していた溥儀はあえなくソ連軍に捕まってしまう。

新京から離れる際、精神が崩壊した婉容が宮殿を訪れたシーンはものすごい演技だった。

捕まった溥儀は、シベリアの収容所で過ごした後、中国に引き渡され戦犯管理所にて徹底的な改造教育を受ける。マルクス主義、毛沢東思想を叩き込まれた。戦犯として死刑の可能性もあったらしいが、傀儡の皇帝だったこと、利用価値があったことなどで免れたようだ。

およそ300年つづいた清国の皇帝は、一般市民としての最後を迎えることになる。

第二次大戦後の中国は、国民党と共産党による内戦の後、毛沢東によって中華人民共和国を建国。蒋介石は台湾で中華民国を存続させた。社会が激動するなか、溥儀は管理所で模範的な生活をつづけ、特赦によって出所する。紫禁城→天神租界→新京皇宮→シベリヤ捕虜収容所→戦犯管理所と閉じ込められた環境からようやく外にでる時がきたのだ。

政府による監視下(旅行や政治活動は禁止)ではあったが溥儀の人生で、一般市民と過ごした時間がもっとも自由で平穏だったようだ。3時間40分が短く感じたラストシーンは、かつての宮殿だった紫禁城で、ものすごい余韻を残してこの映画は幕を閉じる。

皇帝という地位ではあるが、僕たち一般庶民と同じく人間の弱さを持ち、そこを見事に描いた映画だ。

コメント