国家の存亡と、何千万人という人々の命を懸けて戦う世界中を巻き込んだ大戦争。

子供の頃から、第二次世界大戦のことを知りたくて本、映画、ドキュメンタリー番組、今ではYouTubeなどで観たり、調べたりしている。兵器、作戦、軍人、作戦、謀略、政治など色々な要素がある。なかでも「人」と、戦火のなかで繰り広げられたドラマに心を惹かれる。

教科書に載っていた内容、歴史は戦勝国目線と都合で書かれたものなので、ものすごくつまなかった。特にドイツ、日本に対する記述は偏りすぎてて子供ながらに胡散臭さを感じていた。だから、学校の授業よりも映画、ドラマのほうがリアルだし勉強になった。ただし、アメリカ映画は近年のものこそ善と悪を俯瞰的に描くようになった。しかし、昔の映画は酷いものが多い。

僕にとって第二次世界大戦は興味とロマンの塊だ。

正確に言えば、第一次世界大戦が終わった直後からこの壮大かつ壮絶な物語は始まり、戦艦ミズーリの甲板上で重光外務大臣が無条件降伏の調印をした場面で終焉を迎える。

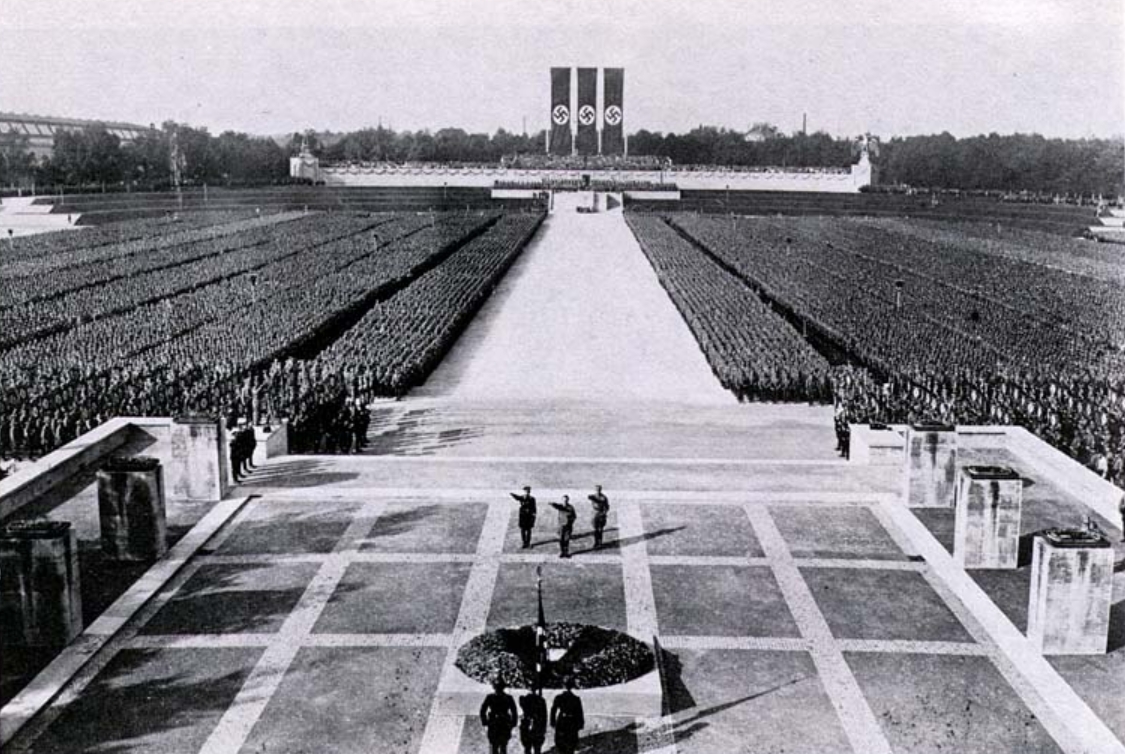

1918年11月11日、場所はフランス北部にある森の中で連合国とドイツとの間で休戦協定が結ばれた。しかし、この時に次の対戦への火種が点いたのだ。半年後に締結されたベルサイユ条約によってドイツ国内は貧困と失業、大きな屈辱が国民を苦しめることになる。救世主として突如、現れたアドルフ・ヒトラー率いるナチスによって、再びヨーロッパは混乱に巻き込まれていく。

いっぽう第一次世界大戦で戦勝国となった日本は、短期間には国際協調路線を保ちながら工業化によって東京大阪などの都市は発展し、都会とその周辺の人々は恩恵を受ける。しかし、地方の農民は不作と搾取によって絶望的な貧困に苦しむ。さらに、世界恐慌が追い打ちをかけて、日本は出口が見えない閉塞感に覆われていき、軍国主義に傾いていく。鉱物資源と油田がある大陸と南方に活路を見出した陸軍の勢力「一夕会」が権力を強め、謀略によって満州を建国。

中国との摩擦を強め、戦争大好きアメリカに巻き込まれ泥沼に突入する。

概算で8500万人が亡くなり、5000万人が民間人ということだ。終戦が1945年で当時の地球人口は23億人ほど。46人に1人が死んだ計算になる。日本の人口は開戦時が7160万人で、310万人があの世へ帰った。23人中1人が死んだ人類史上もっとも大きな被害をもたらした戦争だ。悲惨の極みとしか言えないが、平穏な時代に生きる僕たちの想像をはるかに絶する惨状のなか精一杯に生きて魂を輝かせた人々も多くいる。

第二次世界大戦でもっとも興味深いのが、時代の荒波に翻弄され、極限の選択に迫られ、苦しみ耐え抜いた人々の生き様だ。それぞれの立場で、どのように戦争に関わり、どのように考え動いて、そして役割を果たしていったのか。

歴史として語り継がれている人もいれば、火垂るの墓の兄妹のように名も無き人々も含め、ひたすら一生懸命に生きて死んでいく。僕の祖父も、叔父たちも、親戚の人たちも、近所の人たちも、母親も父親も、戦争の時代を生きた。僕が幼少期の頃は、生々しく大東亜戦争の傷跡が残っていた。今でも生まれ育った場所のお寺に行くと、戦争で亡くなった人たちの名前が彫られた石碑がある。

親戚のおじさんが戦友会に連れていってくれて軍歌を聞かされたり、中学校の英語の先生は南方に出兵して食べ物がない中、何日もジャングルを彷徨い友人たちが死んでいった話を聞かされたこともあった。

だから、戦争を知らない時代に生まれた僕だが、幼少期の風景には戦場の匂いを感じたものだ。

そして、僕のなかでもっとも好奇心を刺激されるのは、そんな人々が織り成した歴史という物語だ。政治家や軍人、文化人だけでなく、戦争をつくり、動かしている軍需産業や金融などの利権側にいて表舞台には出てこない人々による壮大な叙事詩が第二次世界大戦だ。

歴史書、映画、ドラマ、ドキュメント番組、資料館などでその断片を子供の頃から興味深く見てきた。

勝者である連合国側の視点で作られたもの、敗者である日本、ドイツの視点で作られたもの。クリント・イーストウッド監督の「硫黄島からの手紙」のように、勝者側の人間が敗者視点で描いたものまである。欧州戦線については、ナチスドイツが始めた戦争ではあるが、ヒトラーのキャラクターがあまりにも強烈すぎたこともあり、悪の権化として扱うものがほとんどで、本当の歴史はなかなか見えてこない。

日本も同様で、正義が悪をこらしめるストーリーが大好きなアメリカ人が、真珠湾攻撃当時の首相である東條英機をヒトラーと同じ様な人物に仕立ててしまった。そして、アメリカは戦争に参加するためにあの手この手を使って日本を追い詰め、政治的な話し合いを拒否し、太平洋戦争を作り出した。僕たちが学生の頃に教科書で習った歴史は、戦勝国と戦争を作り出した人たちにとって都合がいいように書き換えられたものである、というのが僕の見方だ。

世の中には、膨大な資料があるが、実際に僕たちの目に触れることができるのは極々一部である。例えば、1931年の満州事変は関東軍が自作自演で南満州鉄道の線路を爆破しておきながら、中国軍がやったことにして報復の名目をつくり出し、満州全域を制圧した。このことが公になったのは、終戦後であり、当事者が暴露したことで世間に知られるようになった。満州事変当時から、政府内では関東軍による自作自演であるという声はあちこちから出ていたが、陰謀論として片付けられてしまい、結果的に戦火が広がって中国との戦争が泥沼化した。

そんなことも、歴史を知る醍醐味であり面白さである。

僕としては、事実を知りたいという欲求が強い。だから、戦勝国と戦争を作り出した者たちによるバイアスがかかった歴史の教科書は価値を見出せない。とはいえ、事実は当事者しか知らないし、第二次世界大戦に関わったほとんどの人がこの世にいないわけだから、状況証拠を掘り出しては、それをパズルのように解いては、事実に近づいていくしか方法はない。

もしくは、未来にタイムマシンが実用化されたとしたらすべてが明るみになるかもしれない。

第二次世界大戦の魅力をもうひとつあげると、それはミリタリーそして当時の建築と庶民の文化だ。

軍艦(戦艦、巡洋艦、空母、潜水艦等)、爆撃機、戦闘機、戦車、軍服。当然、記録映像や写真でしか本物は見ることができない。しかし、戦後80年間で膨大な映画やドラマが作られており、予算があるものはリアルに再現されている。最近だとドラマ「MASTER OF THE AIR」は凄かった。イギリスから飛び立って、ドイツ領内と本国を空爆する作戦を実行した爆撃機の部隊を描いたもので、戦闘シーンだけでなく基地での生活、休暇の様子に至るまで詳細が描かれていた。

どの国の武器も、現在のようにスタイリッシュではないが、無骨で強そうなデザインは味わいがあって惹かれるものがある。戦闘機でいうと、日本では零戦をはじめとする、ところん空力と航続距離にこだわったデザインは、やかり国民性を色濃く反映している。ドイツの武器も制服も同様に、堅実な国民性を表している。それは現在の各国が生産している自動車と同じだ。

子供の頃は、親に洗車や戦闘機のプラモデルを買ってもらっては、真剣に作っていた。

戦艦大和、空母赤城、零戦、P-51Dムスタング(アメリカの戦闘機)、スピットファイア(英国の戦闘機)、Ⅳ号戦車(ドイツ)などなど。途中、ガンプラに発するサンライズアニメのロボットに心を奪われた時期もあったが、やはり実在したリアリティと歴史を感じる第二次世界大戦の武器のほうが魅力は勝る。最近では、空飛ぶ要塞と言われたアメリカのB-17爆撃機に興味があって、プラモデルを作ってみたい欲にかられている。

とはいえ、現在世界情勢を見渡すと、どこかしらで戦争をやっている。中東、ウクライナはまだ局地的な戦闘で、韓国と北朝鮮は停戦状態であるものの戦闘が再開する可能性はゼロではない。中国が台湾を併合するために武力を使う可能性もあちこちで囁かれている。日本も、毎年アメリカから型落ちの武器を高額で買わされ、あいかわらず占領国のままだ。

平和な時代がつづいて80年経つが、これらかも続くとは限らない。歴史は繰り返すというから、ちょうど100年前と今を比べると、実に世界の情勢が似通っている。経済の行き詰まりが、やがてその出口を求めて戦争へと突き進んでいったのが100年前だ。

映画や本で戦争を見るのは面白いが、現実として体験するのは真っ平ごめんであるから、この先日本が戦火に巻き込まれたら田舎に疎開するか、よその国に亡命するだろう。

コメント